サーキュラーエコノミーとは?意味や3Rとの違い、メリット・デメリットを解説

目次

サーキュラーエコノミーとは、「循環経済」とも呼ばれる経済活動のことで、環境問題が深刻化している現在において注目を集めています。

製品やサービスのライフサイクル全体を通じて、資源の消費を最小限に抑え、廃棄物を最小限にすし、資源を効率的に使用するための取り組みです。

持続可能な社会の実現を目指せるサーキュラーエコノミーの意味やメリット・デメリット、そして実際の企業の取り組み事例を解説します。

サーキュラーエコノミーの意味とは

サーキュラーエコノミーとは、資源投入量や消費量を抑えつつ、限りある資源を有効活用しながら付加価値を生み出す経済活動のことで、「循環経済」とも呼ばれています。

サーキュラーエコノミーは、サーキュラーエコノミーの推進組織であるエレン・マッカーサー財団によって、下記のように定義づけられています。

A systems solution framework that tackles global challenges like climate change, biodiversity loss, waste, and pollution. It is based on three principles, driven by design: eliminate waste and pollution, circulate products and materials (at their highest value), and regenerate nature. It is underpinned by a transition to renewable energy and materials. Transitioning to a circular economy entails decoupling economic activity from the consumption of finite resources. This represents a systemic shift that builds long-term resilience, generates business and economic opportunities, and provides environmental and societal benefits.

気候変動、生物多様性の損失、廃棄物、汚染などの地球規模の課題に取り組むシステムソリューションフレームワーク。それは、デザインによって推進される3つの原則に基づいています。廃棄物と汚染を排除し、製品と材料を (最高の価値で) 循環させ、自然を再生します。 それは再生可能エネルギーと再生可能素材への移行によって支えられています。循環経済への移行には、経済活動を有限な資源の消費から切り離すことが伴います。これは、長期的な回復力を構築し、ビジネスと経済の機会を生み出し、環境と社会に利益をもたらすシステムの変化を表しています。[※1]

リニアエコノミーとの違い

リニアエコノミーとは、「原材料→製品→利用→廃棄物」という大量生産・大量消費の一方通行の経済社会活動のことで、「線型経済」とも呼ばれます。

サーキュラーエコノミーは「原材料」「製品」「利用」のあと「リサイクル」をおこない、循環させて、有限の資源を持続可能となるように利用していく経済社会活動のため、廃棄物の発生を防げたり、新たなビジネスモデルがうまれたりする点に、リニアエコノミーとの違いがあります。

サーキュラーエコノミーが必要とされる理由

資源に余裕のあった時代は、大量生産・大量消費のリニアエコノミーが主流でしたが、なぜ今、サーキュラーエコノミーが必要とされるのでしょうか。

サーキュラーエコノミーへ移行されてきた背景や理由を解説します。

環境問題が深刻化しているため

現在、環境問題が深刻化しており、世界各地で異常気象が発生しています。

たとえば、アジアやアフリカでは平年を大幅に超える降水量によって死傷者が多く出ました。

ヨーロッパでは、高温によって国内の最高記録を観測する国があったり、山火事が起こったりしました。

日本でも大雨によって河川の氾濫や土砂災害が発生し、甚大な被害をもたらしています。

地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出を防ぎ、気候変動問題を解決するためにも、資源を有効活用させるサーキュラーエコノミーが注目を集めています。[※2]

持続可能な社会を実現するため

技術が進歩し、エネルギー革命や工業化などによって、人々の生活は豊かになりました。

一方で、海洋プラスチックごみの問題や環境汚染、気候変動などの問題が生じており、このままでは自然と共生していくことが難しくなっています。

そのため、持続可能な社会の実現を目指し、資源やエネルギーを循環利用して環境への負荷を低減させつつ、経済成長できるサーキュラーエコノミーが必要とされています。[※3]

サーキュラーエコノミーの3原則

サーキュラーエコノミーの推進組織であるエレン・マッカーサー財団は、サーキュラーエコノミーの3原則として以下の3つを定めています。

- 廃棄や汚染を排除する

- 製品・資材を最も価値の高い状態のまま流通・循環させる

- 自然を再生する

現在、廃棄物となる製品は、リサイクルや再利用ができない素材のため、廃棄や汚染が発生しないように製品の設計の段階で循環できる仕様にします。

できあがった製品は、使用できなくなったあとも再利用されて、価値を損ねることなく活用されます。

廃棄物を出さず循環させることで、人間が自然に手を加えることが減少するため、自然は自らの力で再生し、土壌が安定するなどして自然災害のリスクも減るとされています。

サーキュラーエコノミーと3Rの違い

3Rとは、リデュース、リユース、リサイクルのことで、廃棄物を減らす活動として以前から広く知られています。

3Rは、発生した廃棄物を再利用や再資源化して減らそうとする取り組みである一方で、サーキュラーエコノミーは廃棄物を発生させないことを前提に、資源を循環させる取り組みのため、サーキュラーエコノミーのほうが自然環境への負荷が小さいでしょう。

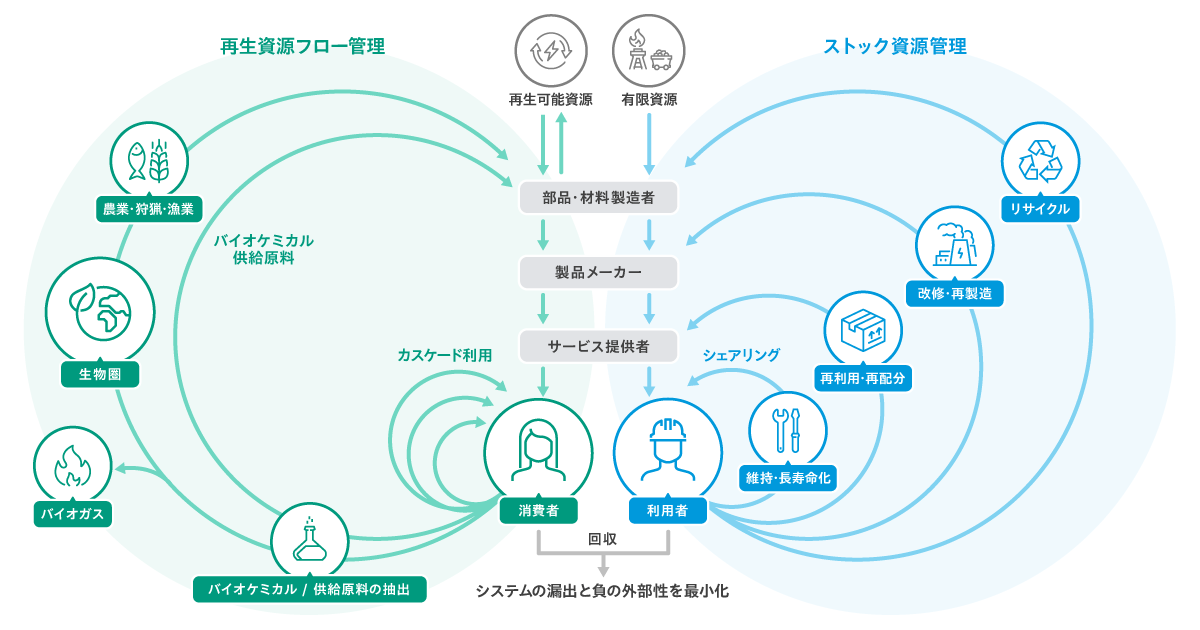

バタフライ・ダイアグラムとは

バタフライ・ダイアグラムとは、リニアエコノミーや3R、サーキュラーエコノミーの3原則に基づいた概念図のことです。

羽を広げた蝶に見えるため、「バタフライ・ダイアグラム」と呼ばれます。

蝶の胴体部分がリニアエコノミー、羽の左側が生物資源のサイクル、右が技術資源のサイクルを表しています。

一番外側のサイクルは、原材料まで戻すコストやエネルギーがかかるため、シェアや修理をして資源を長期的に使う内側のサイクルが優先されます。

バタフライ・ダイアグラムの図

サーキュラーエコノミーのメリット

サーキュラーエコノミーを実現することは、環境だけでなく企業にとってもさまざまなメリットがあります。

- 資源の節約になる

- 新たなビジネス創出につながる

- SDGsの実現につながる

それぞれについて解説します。

資源の節約になる

サーキュラーエコノミーを推進すると、資源の過剰消費や過剰廃棄がなくなるため、資源を節約できます。

また、資源を再利用するなど有効に活用することで、限りある資源の浪費防止や、コストカットにもつながるでしょう。

新たなビジネス創出につながる

サーキュラーエコノミーは、いまある資源を再利用することが求められるため、シェアや修理など、資源を有効活用する新たなビジネスが創出される可能性があります。

サーキュラーエコノミーに基づいたビジネスの創出によって経済活動が活性化すると、経済成長が期待できるでしょう。

SDGsの実現につながる

サーキュラーエコノミーは、そもそも廃棄物を出さないようにする取り組みのため、温室効果ガスの排出をなくしたり、環境汚染を回避できたりします。

自然との共生を目指せるサーキュラーエコノミーを推進することで、持続可能な社会となり、SDGsの実現にもつながります。

サーキュラーエコノミーのデメリット

サーキュラーエコノミーには、資源の節約や新しいビジネスの創造、SDGsへの貢献など様々なメリットがある一方で、デメリットもあります。

実現させるためのハードルや制限ができる可能性を事前に知っておきましょう。

高度で幅広い技術が必要になる

資源を循環させるには、再利用に必要な技術や製品を回収する設備などが必要です。

サーキュラーエコノミーを実現するには高度で幅広い技術が求められるため、すぐに取りかかれなかったり、他社と協業する必要があったりします。

機能やデザインに制約ができる

サーキュラーエコノミーを推進する場合、廃棄物を出さないようにするため、製品を作るにあたって使用できる素材に制限がかかる可能性があります。

素材に制限がかかると、製品の機能やデザインに制約ができ、顧客のニーズを満たすことが難しくなるかもしれません。

企業がサーキュラーエコノミーを実現する方法

企業がサーキュラーエコノミーを実現するには、ポイントをおさえて取り組むことが大切です。

- 循環視点をもつ

- 資源の再利用を検討する

- 他社と協業する

- 社内外に発信する

サーキュラーエコノミーを実現するためのそれぞれの方法を解説します。

循環視点をもつ

サーキュラーエコノミーの3原則を念頭に置き、循環視点をもつことが重要です。

廃棄物を出さないように製品設計をするなど、再利用できる、循環できることを考えて、使用する素材を選んだりテクノロジーを導入したりしましょう。

資源の再利用を検討する

顧客が使用した製品を回収し、再利用する方法を検討します。

再利用するには、生み出した製品を回収することが不可欠であり、回収方法のほか、再利用方法も確立していることが求められます。

そのため、資源の循環の仕組みを構築しておくことが大切です。

他社と協業する

サーキュラーエコノミーを実現するには、環境に配慮した素材の提供企業、製品を流通させる企業、製品を購入する消費者、製品を回収する企業の連携が必要です。

ひとつの企業で製品開発から回収までの一連の流れを担える可能性は低いため、他社と協業し、お互いの強みやノウハウを活かしあうことが求められるでしょう。

社内外に発信する

サーキュラーエコノミーを推進していることを、社内外に発信しましょう。

サーキュラーエコノミーについて社内外に発信することで、自社が取り組んでいることを従業員や顧客、ステークホルダーに理解してもらえたり、サーキュラーエコノミーに関心をもつ企業を増やせたりする可能性があります。

また、環境に配慮した企業、持続可能な社会を目指す企業として社会的評価が高まり、ブランドイメージの向上も期待できます。

サーキュラーエコノミーの取り組み事例

日本では環境省や経済産業省などが旗振り役となって、サーキュラーエコノミーの実現を目指しています。

国内でも様々な企業がサーキュラーエコノミーに取り組んでいますが、2つ事例を紹介します。

テイクアウト容器シェアリングサービスを展開する企業

地域循環型社会構築のために創業した企業は、テイクアウト用の使い捨て容器削減を目指し、リユース容器シェアリングサービスを展開しました。[※4]

顧客はLINE公式アカウントから対象店舗を検索して予約し、商品を受け取ったあとは食事をして、対応店舗やスポットで容器を返却する仕組みです。

店舗が容器を洗浄し、繰り返し使うことで、ごみの削減を実現しています。

環境とメーカーに配慮した仕組みを構築した企業

家具・家電のサブスクリプションサービスを営む企業は、家具に再生材やリサイクル素材を使った製品、森林保全につながる材料を使用した製品などを採用しています。[※4]

パートナー企業と連携したり、家具・家電の行方を可視化したりする仕組みによって、製品の循環を実現しています。

また、何度も利用された製品はメーカーに利益還元されるため、リユースでもメーカーに経済的メリットがもたらされています。

サーキュラーエコノミーの実現に「Chatwork」

サーキュラーエコノミーは、廃棄物を出さず、資源やエネルギーを循環させる取り組みのため、環境にかかる負荷を低減させ、持続可能な社会の実現につながるでしょう。

一方で、サーキュラーエコノミーの実現には高度な技術が必要で、製品開発から回収までの仕組みの構築も求められるため、まずはビジネスチャット「Chatwork」を導入し、よりよいアイデアの収集や仕組みの構築を目指しましょう。

ビジネスチャット「Chatwork」で、サーキュラーエコノミー推進チームのグループチャットを作成し、気軽に考えやアイデアを発信できるようにすると、新たなビジネスがうまれるかもしれません。

ビデオ通話機能を活用すれば、オンラインでも活発な話し合いが可能です。

>Chatworkの通話機能(ビデオ/音声通話機能)に関する記事はこちら

サーキュラーエコノミーの実現の第一歩に、ビジネスチャット「Chatwork」の導入をぜひご検討ください。

Chatwork(チャットワーク)は多くの企業に導入いただいているビジネスチャットです。あらゆる業種・職種で働く方のコミュニケーション円滑化・業務の効率化をご支援しています。

[※1]出典:エレン・マッカーサー財団「Finding a common language -- the circular economy glossary」

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/glossary

[※2]出典:環境省「気候変動と生物多様性の現状と国際的な動向」

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/r05/pdf/1_1.pdf

[※3]出典:環境省「持続可能な地域と暮らしの実現」

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/r05/pdf/1_3.pdf

[※4]出典:経済産業省「サーキュラーエコノミースタートアップ事例集」

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/shigen_jiritsu/pdf/007_06_00.pdf